صـحة الإيمــان.. ووجــوب الكـفر بالـطاغوت

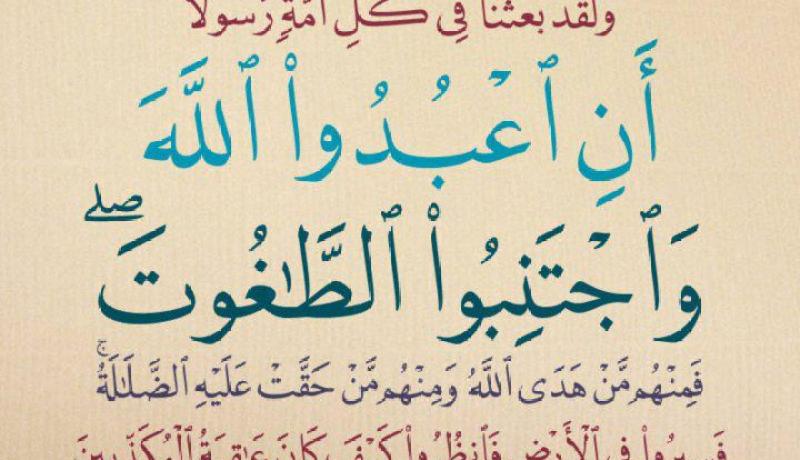

قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)

قال ابن القيّم: “الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع”

قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)، وقال أيضا (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)، وقد أكّد الله عزّ وجل في كتابه الكريم، بأن الدين واحد منذ خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لهذا قال: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). والقول إن الدين واحد لكل الأمم وفي كل الأزمنة، قال إبن عثيمين رحمه الله، إن ذلك لا ينافي قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)، لأن الشرعة، هي العملية وهي تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة، وأما أصل الدين فواحد، لا اختلاف فيه بزيادة ولا نقصان. وقد جاء الإسلام كما كل الأديان السابقة، بأن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وذلك لقوله تعالى: (واجتنبوا الطاغوت)، فمن عبَدَ الله ولم يكفر بالطاغوت، فليس بموحدٍ، لهذا ارتبط الإيمان بالله بضرورة الكفر بالطاغوت، فسمى العلماء رحمة الله عليهم الكفر بالطاغوت مسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في أزمنة سابقة وفي زماننا الآن. وحرم العلماء رحمهم الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد، “فكما لا نقول لمن أكل الربا: ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا، أو الشبهة، وما أشبه ذلك، وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم، وكذا نقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معيّن، إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه، فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق، فهل نقول له: لعنك الله؟، فالجواب: لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله “صلى الله عليه وسلم”: “اتقوا الملاعن”، إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه، ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين، فهذا شيء آخر، ومن هذا أن دعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معيّن فعله: هذا مشرك، حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول: “هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله”. والطاغوت عند أهل العلم، هو كل ما عبد من دون الله، وقد عرّفه ابن القيّم: بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم، والمطاع كالأمير، وقد نبه الله تعالى لهذه المسألة، فبدأها بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: (لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا)، ولا خير لمن أشرك بالله، فهو مذموم عند الله وعند أوليائه، مخذولا لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الله تعالى أيضا (ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا)، فهذه عقوبته عندما يُلقى في النار كلٌّ يلومه ويدحره فيندحر والعياذ بالله، فأحق الحقوق حق الله، ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدأت هذه الحقوق به، ولهذا لما سأل حكيم بن حزام النبي “صلى الله عليه وسلم” عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟، فقال النبي: “أسلمت على ما أسلفت من الخير”، فدلّ على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله تعالى.